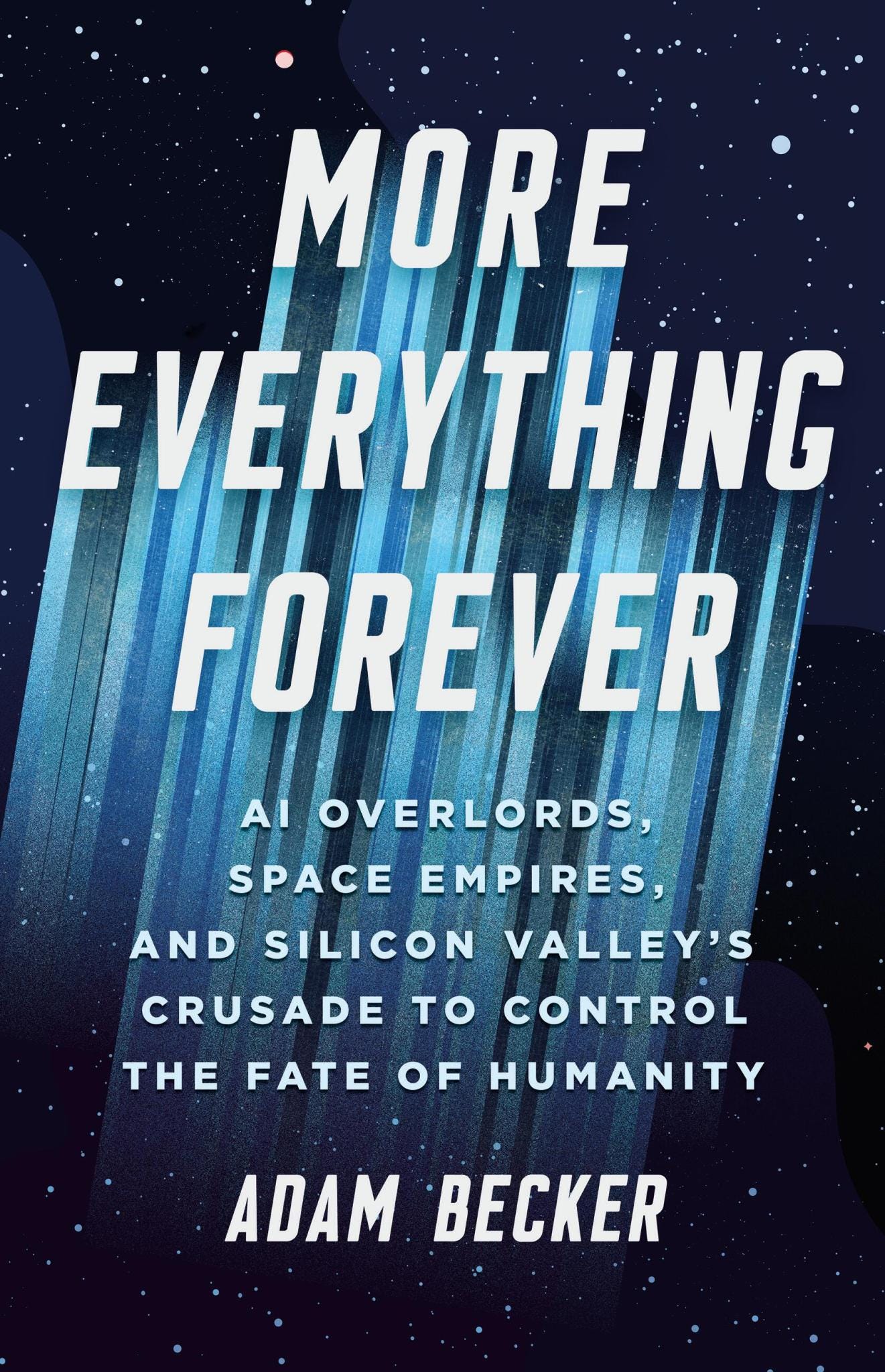

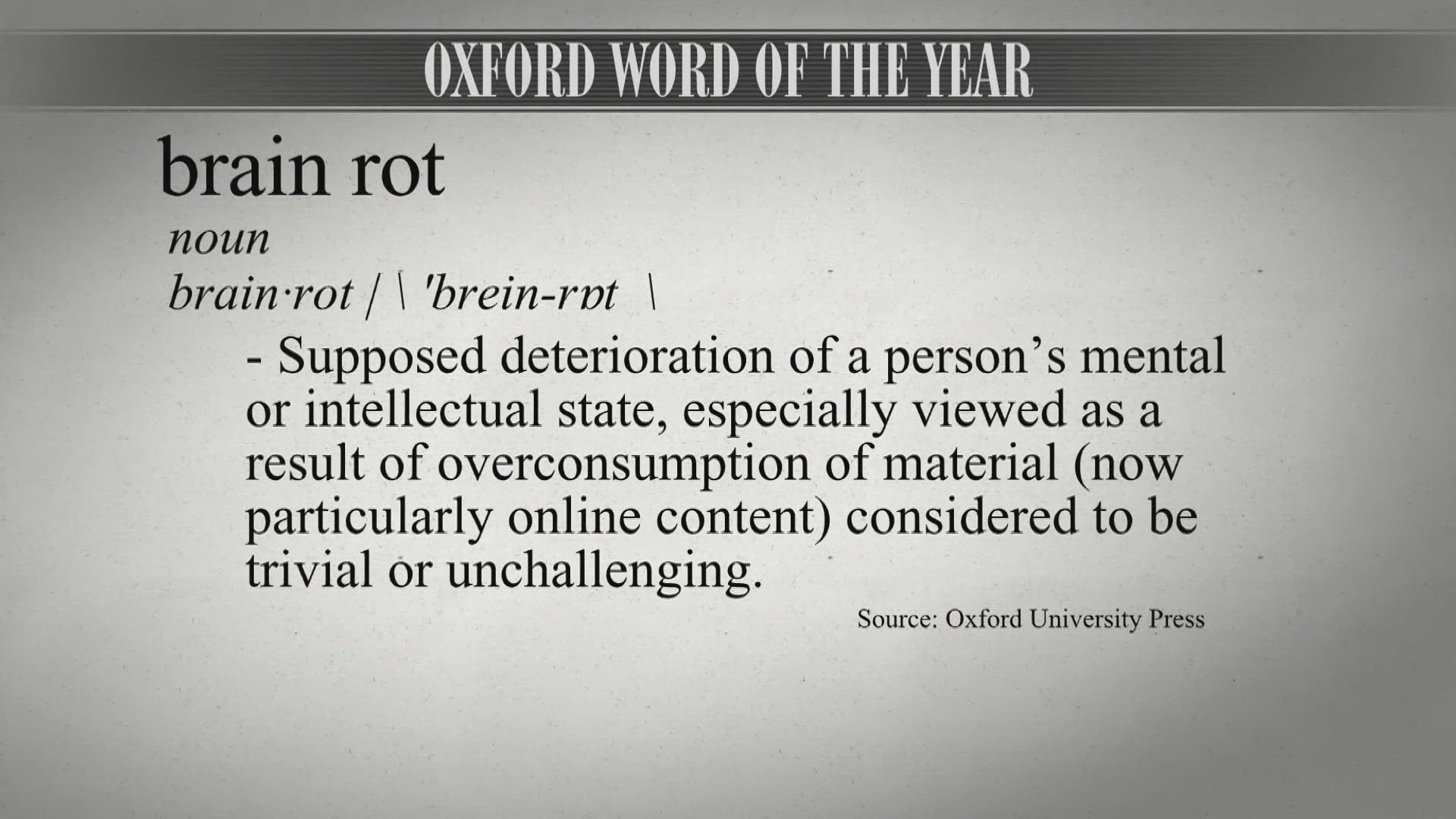

Brain Rot è la parola dell'anno. Si riferisce al “presunto deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona, visto soprattutto come il risultato di un consumo eccessivo di materiale (ora in particolare di contenuti online) considerato banale o poco impegnativo. Anche: qualcosa caratterizzato come suscettibile di portare a tale deterioramento”.

Consigli utili:

Utilizzare la modalità scala di grigi:

Rende il telefono più noioso e meno “dopaminico”.

È provato che questa modalità aiuta a ridurre l'utilizzo del telefono

È possibile utilizzare le “scorciatoie” native su iOS per pianificarle automaticamente.

Utilizzare un blocco delle app:

Il blocco nativo delle app è troppo facile da ignorare

I bloccatori di app hanno un blocco rigoroso che vi responsabilizza.

Consentono di impostare un numero di aperture al giorno.

Creare una distanza fisica:

Lasciare il telefono in carica nell'altra stanza

Cercare di non tenere il telefono in tasca per tutto il tempo

Designare aree libere dal telefono

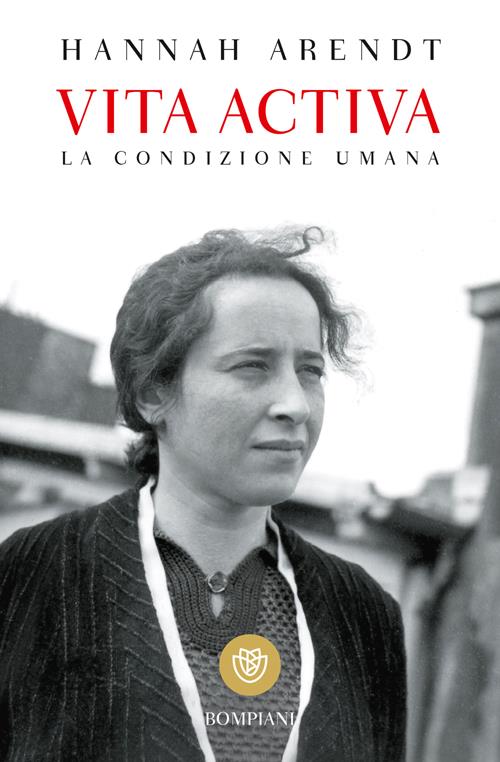

Sostituire lo scorrimento:

Siamo abituati a prendere il telefono ogni volta che abbiamo un minuto di tempo.

Scegliete invece cose semplici da fare, come leggere, camminare o uscire all'aperto.

Impostate il blocco delle app per reindirizzarvi verso queste attività.

Il “trucco dell'elastico”:

Tenete un elastico intorno al telefono

Questo vi ricorderà di essere più attenti

Inoltre, renderà fastidioso lo scorrere del tempo.

Accettare la noia come una sensazione perfino piacevole:

La nostra mente tende a farsi prendere dal panico quando non ha qualcosa da fare.

Allenatevi a superare il panico iniziale

Dall'altra parte c'è un vero senso di calma.

Andare al nocciolo del problema:

Il motivo per cui prendiamo il telefono potrebbe essere più profondo.

Non vi sentite a vostro agio con i vostri pensieri?

Chiedetevi: “È davvero così che volete passare il vostro tempo”?

Iniziare una pratica di consapevolezza:

- La meditazione regolare può fare una grande differenza con qualsiasi dipendenza.

- Soprattutto per la dipendenza da telefono e il marciume cerebrale

- Solo 5-10 minuti al giorno possono essere un ottimo inizio.

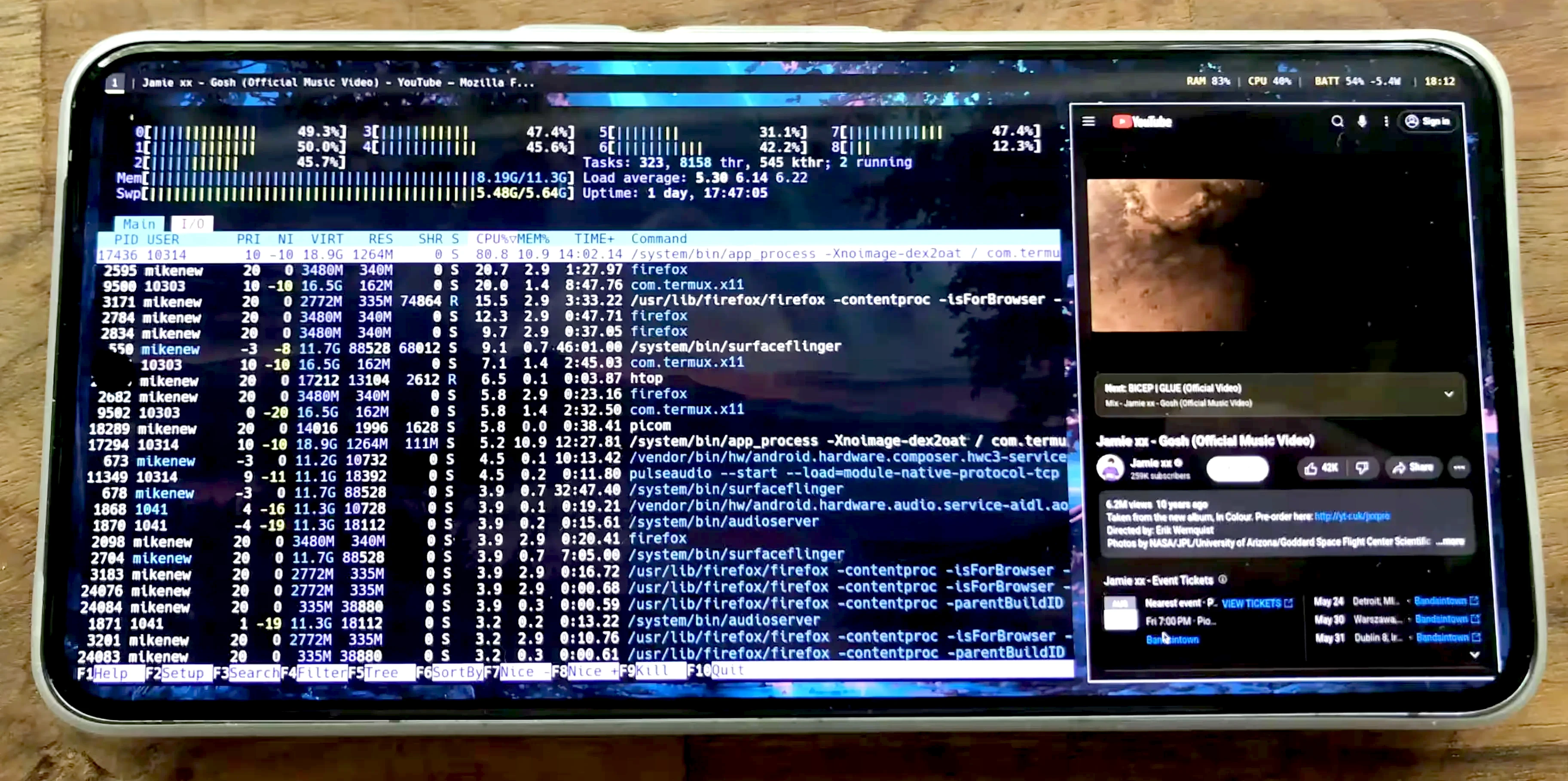

Provare a misurare il consumo di media digitali per 12 o 24 ore:

- Una disintossicazione dal telefono può aiutare a resettare il cervello

- Può essere più facile costruire abitudini migliori con disintossicazioni occasionali

- Le app possono aiutare a disintossicarsi regolarmente

Considerate l'impatto mentale e fisico:

- La scienza dimostra chiaramente che l'uso eccessivo del telefono ha un impatto reale

- Dolori al collo e alla schiena (aumento del 500%)

- Insonnia (aumento del 68%)

Ansia e depressione (aumento del 100%)

- Riduzione della capacità di attenzione